Castellammare di Stabia ha goduto di una lunga e consolidata importanza come centro marittimo e commerciale nel Regno di Napoli. Il suo stesso nome, “Castrum ad Mare” (castello sul mare), appare in documenti già nel 1086, a testimonianza della sua antica rilevanza. Sotto il dominio aragonese, il porto fu ampliato e fu costruito un palazzo reale sulla collina di Quisisana, evidenziando la sua importanza strategica e regale. La città fiorì, diventando una delle più prospere del Regno. Successivamente, nel 1783, vi furono aperti i primi cantieri navali italiani, seguiti da industrie come quella per la fabbricazione di corde, la cosiddetta Corderia. Il porto era attivo nella costruzione di navi mercantili, con 27 bastimenti commissionati da armatori di Conca tra il 1782 e il 1799, e altri per Palermo e Vietri, tutti costruiti a Castellammare. Sviluppi successivi, come il collegamento ferroviario con Napoli nel 1842, consolidarono ulteriormente il suo status di hub commerciale, attirando diverse industrie tra cui conservifici, cartiere, pastifici e impianti metallurgici e tessili.

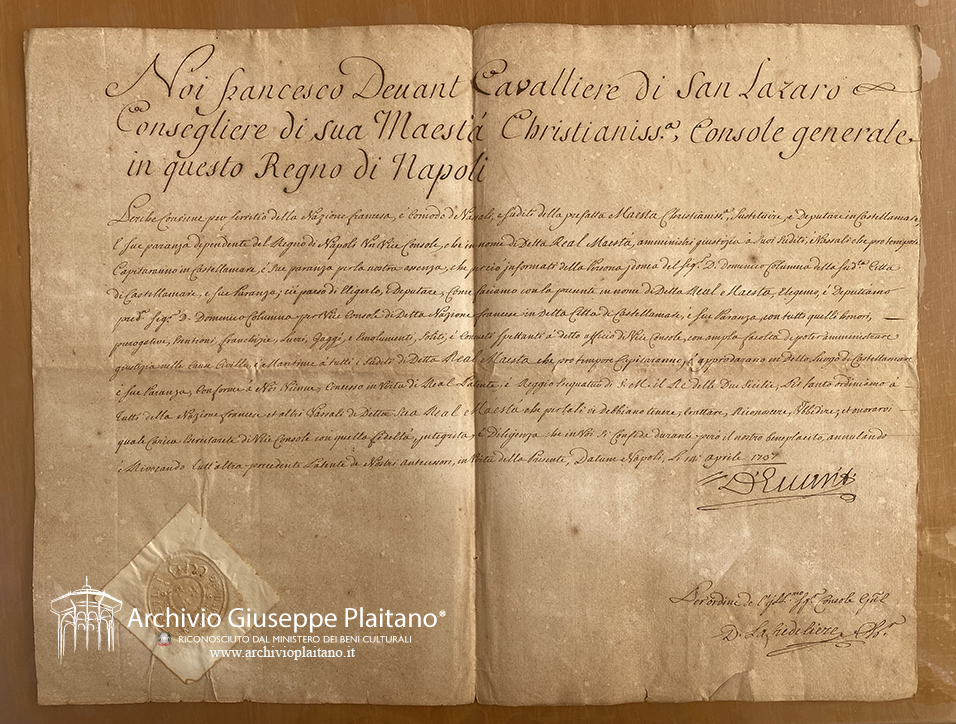

Questo straordinario documento può definirsi una “real patente” è datata 14 aprile 1737 e fu rilasciata a Napoli. Costituisce un atto formale di fondamentale importanza. Tramite questa testimonianza, Francesco Devant, Console Generale di Francia nel Regno di Napoli, nomina Domenico Colunna (Colonna) Vice-Console francese a Castellammare di Stabia e nelle sue dipendenze. La patente conferisce esplicitamente a Colunna ampi poteri giudiziari in cause civili e marittime che coinvolgono i sudditi francesi.

Questa “testimonianza” è una fonte primaria cruciale che illumina la complessa interazione tra sovranità statale, pratiche legali extraterritoriali e interessi commerciali nell’Europa del XVIII secolo. La sua rilevanza è accentuata dal contesto del neonato Regno Borbonico di Napoli, emerso dalla Guerra di Successione Polacca. Il documento evidenzia l’applicazione pratica del diritto consolare e la natura in evoluzione delle relazioni internazionali, sottolineando una forma negoziata di sovranità in cui lo stato ospitante riconosceva e permetteva formalmente la giurisdizione straniera all’interno del proprio territorio per reciproco beneficio, principalmente di natura commerciale. Il documento può definirsi una commissione o un brevetto reale formale. Il testo è firmato da Francesco Devant, che si identifica con i titoli di “Cavaliere di San Lazaro, Consigliere di Sua Maestà Christianissima, Console Generale in questo Regno di Napoli”. L’atto ha come scopo principale la nomina ufficiale del “Signor Domenico Colunna della suddetta città di Castellamare e sue paranze” a Vice-Console francese per Castellamare e le aree circostanti ad essa dipendenti. La nomina di Domenico Colunna è dichiarata esplicitamente “per servizio della nazione francesa e comodo de vassali e sudditi della prefatta maestà christianissima”, evidenziando una finalità pragmatica volta a servire gli interessi e la convenienza dei sudditi francesi all’estero. Viene concessa “ampia facoltà di poter amministrare giustizia nelle cause civili e marittime a tutti i sudditi di detta Real maestà che pro tempore capiteranno e approderanno in detto luogo di Castellamare e sue paranze”. Questa disposizione conferisce al vice-console un’autorità giudiziaria significativa, focalizzata sulle controversie che coinvolgono i cittadini in transito o residenti nell’area. L’emissione di questa “real patente” nell’aprile del 1737, prima del riconoscimento internazionale formale del dominio di Carlo di Borbone con il Trattato di Vienna nel novembre 1738, riveste un significato notevole. Essa dimostra che la Francia, attraverso il suo Console Generale, operava già sulla base di una sovranità de facto di Carlo di Borbone sul Regno di Napoli e sulla Sicilia. La nomina di “Signor Don Domenico Colunna della suddetta città di Castellammare” suggerisce una strategia deliberata e pragmatica da parte francese di nominare una figura locale di spicco alla posizione di vice-console. Questo approccio permetteva di sfruttare la rete sociale esistente, la sua profonda conoscenza del territorio e la sua potenziale influenza familiare (data l’importanza del nome Colonna, anche se di un ramo locale) per amministrare efficacemente la giustizia e proteggere gli interessi francesi.

A cura di Archivio Plaitano